Postfaktische Sachlichkeit? Wie versucht wird, durch falsche Berechnungen das Erfolgsmodell Niederlande schlechtzureden

Neulich wurde hier im Artikel „Zur Versachlichung der Debatte um die Protected Bikelanes“ eine Aussage von einer privaten Internetseite zitiert, auf der behauptet wird, in den Niederlanden sei das Risiko eines tödlichen Fahrrad-Unfalls 1,4 mal größer als in Deutschland.

Ich fand diese Aussage etwas verwunderlich, weil sie im Gegensatz zu allen mir bekannten Angaben aus der wissenschaftlichen Literatur steht: In „Making Cycling Irresistible: Lessons from The Netherlands, Denmark and Germany“1 wird die Zahl der getöteten Radfahrer je Mrd. mit dem Rad zurückgelegter Kilometer in den Niederlanden, Dänemark und Deutschland wie folgt angegeben (S. 506, Abb. 10, normiert auf Mrd. km): NL 11 – DK 15 – D 17. In „Cycling, Health and Safety“2 werden ähnliche Werte genannt (S. 114, Abb. 3.12): NL 10,7 – DK 14,6 – D 15,2. Auch Zahlen aus „Have walking and cycling become safer? Recent evidence from high-income countries, with a focus on the United States and Germany.“3 bestätigen diese Reihenfolge (S. 2098): NL: 10 – DK 11 – D 13. Alle Werte stehen im krassen Gegensatz zur Behauptung der privaten Internetseite.

Also habe ich mir die Zahlen mal etwas genauer angesehen. Bereits beim ersten Blick auf die Internetseite4 sieht man, dass die dort angegeben Kilometerleistungen pro Kopf allerlei Fragen aufwerfen: 888 km pro Kopf und Jahr in den Niederlanden und 563 km pro Kopf und Jahr in Deutschland – demnach würde die Kilometerleistung pro Kopf in den Niederlanden nur um 58 Prozent höher liegen als in Deutschland. Wer die unglaublichen Radverkehrsmassen in den niederländischen Städten oder die in der Literatur genannten Zahlen zur Kilometerleistung kennt, wird bei dieser Behauptung wohl dringenden Prüfungsbedarf anmelden.

Aber sehen wir uns die Sache Schritt für Schritt an.

Fahr’n, fahr’n, fahr’n: Die Sache mit der Verkehrsleistung

Grundsätzlich kann man die Anzahl der getöteten Radfahrer je gefahrenem Kilometer berechnen, indem man die Gesamtzahl der getöteten Radfahrer durch die gesamte Verkehrsleistung des Rades (also die Anzahl der im jeweiligen Land zurückgelegten Fahrradkilometer) im gleichen Zeitraum teilt. Zur besseren Les- und Vergleichbarkeit stellt man das Ergebnis meist als „Getötete pro Mrd. km“ dar.

In der einfachen Formel:

Getötete pro Mrd. Personenkilometer = Getötete/Jahr : (Verkehrsleistung/Jahr x 10^-9)

kann man durchaus die Verkehrsleistung/Jahr durch Pro-Kopf-Fahrleisung/Jahr x Einwohnerzahl ersetzen, wie dies auf der privaten Internetseite geschieht. Allerdings sollte man dann für die beiden Faktoren Fahrleistung und Einwohnerzahl auch die richtigen Werte einsetzen.

Für die Verkehrsleistung des Fahrrads in den Niederlanden ist das Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eine gute Quelle: Sie liegt 2014 bei 16,3 Mrd. km und 2015 bei 15,0 Mrd. Kilometern (das sind 970 und 888 km pro Kopf).

Für die Verkehrsleistung des Rades in Deutschland wird auf der privaten Internetseite das Deutsche Mobilitätspanel als Quelle angegeben. Leider findet sich in der angegebenen Quelle aber gar keine Angabe zur Verkehrsleistung des Rades für ganz Deutschland – und das aus gutem Grund: Die erhobenen Daten lassen eine Berechnung der gesamten Verkehrsleistung gar nicht zu, weil die Untersuchung gar nicht die Gesamtheit der Einwohner betrachtet, sondern nur Personen ab zehn Jahre (Kapitel Methodik,6 S.25). Einfach die Kilometerleistung pro Kopf der mindestens Zehnjährigen mit 82 Millionen zu multiplizieren, ist ein methodischer Fehler, der die Verkehrsleistung für Deutschland zu hoch darstellt. Wenn die Verkehrsleistung zu hoch dargestellt wird, wird die Zahl der Getöteten pro Mrd. km zu niedrig dargestellt und Deutschland sieht sicherer aus, als es tatsächlich ist. Ein zweiter methodischer Fehler ist die Verwendung der Einwohnerzahl des Jahres 2016 (ca. 82 Mio.) statt der Einwohnerzahl des jeweils betrachteten Jahres (2014: 80,983 Mio., 2015: 81,680 Mio.5). Wieder ist der Effekt, dass Deutschland sicherer aussieht, als es tatsächlich ist.

Aber bleiben wir kurz bei dieser falschen Vorgehensweise: Für das Jahr 2014 würde sich die falsche Verkehrsleistung pro Kopf von 562 km ergeben (365 Tage * 3,7% von 41,6 km Gesamtmobilität/Tag).6 Für das Jahr 2015 würde sich dagegen die falsche Verkehrsleistung pro Kopf von 508 km ergeben (365 Tage * 3,4% von 40,9 km Gesamtmobilität/Tag).7

Wenn man die Zahl der Getöteten zunächst (wie auf der privaten Internetseite) von CBS und dem Statistischen Bundesamt8 übernimmt, sieht das tabellarisch so aus.

| Niederlande | Deutschland | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Auf der privaten Internetseite verwendete Werte einschließlich der falschen Fahrleistung. Die Werte zur Fahrleistung pro Einwohner sind nicht nur falsch, sie werden auch noch inkonsistent benutzt. Die Einwohnerzahlen für 2014 und 2015 beruhen auf Zahlen von Eurostat, die Zahl 82 Mio. stammt von der privaten Internetseite. Quelle: Private Internetseite, Bildschirmfoto vom 15.12.2016, Eurostat, eigene Berechnungen zur Einwohnerzahl.5 | |||||

| Fahrl./Einw. | Getötet | Mio. Einw. | falsche Fahrl./Einw. | Getötet | |

| 2014 | 970 | 180 | 80,983 | 562 | 396 |

| 2015 | 888 | 176 | 81,680 | 508 | 383 |

| 2016 | ca. 82 | ||||

Auf der privaten Internetseite wird nun wie folgt gerechnet:

Risiko je Mrd. Personenkilometer = (Getötete Radfahrer/Jahr) : [(pro-Kopf Fahrleistung/Jahr) x Einwohnerzahl x 10-9]

Dabei werden für Deutschland die Werte 383 Getötete, 563 km Fahrleistung pro Kopf9 und 82 Mio. Einwohner verwendet, das ergäbe 8,3 Getötete.

Für die Niederlande werden die Werte 176 Getötete, 888 km Fahrleistung pro Kopf und 16,9 Mio. Einwohner verwendet, das ergäbe 11,7 Getötete und im Vergleich zu Deutschland den genannten Faktor 1,4.

Aber da haben wir dann auch schon den dritten methodischen Fehler: Nicht nur sind die Verkehrsleistungen selbst falsch, sie werden auch noch in inkonsistenter Weise verwendet: Statt die niederländischen Zahlen eines Jahres und die deutschen Zahlen desselben Jahres zu verwenden, wird auf der privaten Internetseite für Deutschland die hohe (falsche) Verkehrsleistung des Jahres 2014 verwendet (und mit der hohen Einwohnerzahl von 2016 statt der von 2014 multipliziert), für die Niederlande wird dagegen die niedrige Leistung des Jahres 2015 verwendet. Bei niedriger Verkehrsleistung verteilen sich die Toten auf weniger Kilometer, so dass die Niederlande durch diesen Fehler schlechter dastehen, als es bei konsistenter Verwendung der Zahlen der Fall wäre. Ein zusätzlicher Fehler entsteht dadurch, dass für Deutschland nicht die Verkehrstoten des Jahres 2014 (396 Getötete) verwendet werden, wie es bei Verwendung der deutschen Verkehrsleistung des Jahres 2014 angemessen wäre, sondern die niedrigere Zahl des Jahres 2015 (383 Getötete). Wieder ist der Effekt, das Deutschland sicherer aussieht, als es tatsächlich ist.

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wer so vorgeht, disqualifiziert sich selbst.

Die oben verwendeten Verkehrsleistungen für Deutschland sind aus den genannten Gründen falsch. Sehen wir uns also nun noch die tatsächliche Verkehrsleistung des Rades in Deutschland an. Der Statistikband „Verkehr in Zahlen“ nennt für 2014 einen Wert von 35,6 Mrd. Kilometern10 (S. 224, das wären 440 km pro Jahr und Kopf in diesem sonnigen Jahr. Zum Vergleich: Niederlande 970 km). Werte für 2015 liegen noch nicht vor und werden bei Erscheinen nachgereicht. Die Werte aus anderen Quellen aus den Vorjahren liegen in einer relativ engen Spannweite, aber etwas niedriger (Making Cycling Irresistible: 365 km1, 2. Fahrradbericht: Mehr als 36411, Cycling, Health and Safety: 3682, Mobilität in Deutschland 2008: 40112).

Wegen der Qualität und der relativen Aktualität der Quelle ist die Verwendung des ersten Werts (Verkehr in Zahlen, 35,6 Mrd km, 440 km) sachgerecht. Aktuelle Daten hoher Qualität gibt es übrigens im nächsten Jahr, wenn erste Teilergebnisse der derzeit laufende Studie „Mobilität in Deutschland 2016“ veröffentlicht werden. Anders als im Mobilitätspanel wird dort auch die Verkehrsleistung für ganz Deutschland erfasst.

Tot ist tot, oder nicht?

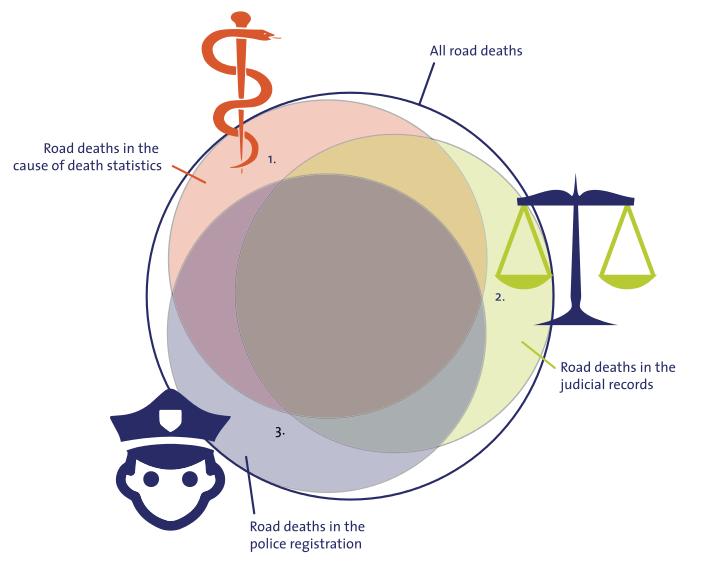

Aber nicht nur bei der Verkehrsleistung, sondern auch bei der Verwendung der Zahl der getöteten Radfahrer aus Statistiken unterschiedlicher Länder ist Sorgfalt gefragt, damit man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. „Wie das?“ könnte man fragen. „Tot ist tot, oder nicht?“

Ganz so einfach ist es nicht. Man kann sich das leicht überlegen: Ist jemand, der am Tag nach dem Unfall an den Unfallfolgen stirbt, ein Todesfall für die Statistik? Sicherlich. Aber was ist, wenn er erst nach drei Wochen an den Unfallfolgen stirbt? Oder nach drei Monaten? Nach einem Jahr? Die Statistikbehörden unterschiedlicher Länder können abweichende Antworten geben, und so denselben Sachverhalt unterschiedlich erfassen. Bevor man also die Zahl der Getöteten aus unterschiedlichen Statistiken vergleicht, muss man also klären, ob die Daten nach denselben Prinzipien erfasst wurden.

In vielen Fällen kann einem die europäische Statistikbehörde Eurostat die damit verbundenen Kopfschmerzen teilweise abnehmen. Die EU hat nämlich im Umgang mit ihren Mitgliedern ständig das Problem inkompatibler nationaler Statistiken und bemüht sich daher um Angleichung oder zumindest um Wege, Unterschiedliches vergleichbar zu machen.

Für Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten hat die EU dazu die Datenbank CARE (Community database on Accidents on the Roads in Europe) geschaffen. Grob vereinfacht funktioniert das System so, dass die Einzelstaaten zwar weiterhin ihr eigenes Süppchen kochen können, aber verpflichtet sind, ihre Daten so zu erfassen, dass sie zusätzlich bestimmte Daten nach einem einheitlichen Standard an CARE melden können. Auch die OECD versucht, Unfalldaten verschiedener Länder in einheitlicher Form in der IRTAD-Datenbank (International Road Traffic and Accident Database) zu erfassen, um das Problem inkonsistenter nationaler Statistiken zu lösen und die Zahlen verschiedener Länder vergleichbar zu machen.

Für unser obiges Problem ist z.B. für CARE und IRTAD festgelegt, dass jemand für die Statistiker genau dann durch einen Unfall getötet wurde, wenn er innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen stirbt. Sowohl Deutschland als auch die Niederlande haben diese Definition übernommen, so dass uns zumindest in diesem Punkt Kopfschmerzen erspart bleiben.

Ein anderer wichtiger Punkt ist jedoch die Erfassung der Unfälle: Hierzu werden für die CARE-Datenbank die polizeilichen Unfallmeldungen verwendet. Für Länder wie Deutschland, die ihre Unfallstatistiken ebenfalls anhand der polizeilichen Unfallmeldungen erstellen, entspricht die CARE-Statistik der Getöteten im Wesentlichen der nationalen Statistik. Das grundsätzliche Problem bei der Verwendung polizeilicher Unfallmeldungen ist bekannt: Es gibt, gerade bei leichteren Unfällen, ein ganz erhebliches Dunkelfeld von Unfällen, die nie gemeldet werden. Die tatsächlich Zahl der Unfälle kann also weit höher liegen als die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle. Eine Studie aus Deutschland kommt für Alleinunfälle von Radfahrern auf eine tatsächliche Unfallzahl, die über siebzig Mal höher als die polizeilich erfasste Zahl ist.13 Das Statistische Bundesamt meint lapidar:8

„Basis für die Analyse des Unfallgeschehens von Kraftrad- und Fahrradfahrern sind die Ergebnisse der Straßenverkehrsunfallstatistik für das Jahr 2015. Auskunftspflichtig für diese Statistik ist laut Gesetz die Polizei. Unfälle, zu denen die Polizei nicht hinzugezogen wurde, werden folglich in der Statistik nicht nachgewiesen.“

Dieses Problem, das man Untererfassung nennt, ist für Unfälle mit Fahrradbeteiligung besonders gravierend. Viele Studien kommen zu dem Ergebnis, das Fahrradunfälle die Gruppe mit der höchsten Untererfassungsquote sind.

Die Niederlande erfassen das Unfallgeschehen ebenfalls anhand der polizeilichen Unfallmeldungen und melden die Ergebnisse ins CARE-System. Für ihre nationale Unfallstatistik (beim CBS) erfassen sie seit 1996 aber zusätzlich noch Informationen aus anderen Datenbanken, um Licht ins Dunkelfeld zu bringen und eine vollständigere Datenlage zu erhalten.14 Für Verletzte sind das im Wesentlichen Datenbanken aus dem Gesundheitssektor, oft verkürzt als „Krankenhausdaten“ bezeichnet. Für die Getöteten werden die polizeilichen Unfalldaten ergänzt durch einen Abgleich mit der Statistik der Sterbefälle und weiteren Daten aus dem Rechtssystem.

Diese doppelte Statistik der Niederlande ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Forschung, weil sie Einblicke in Größe und Dynamik des Dunkelfelds liefert. In „Cycling, Health and Safety“ (CHS) wird der Nutzen dieser doppelten Statistik gut beschrieben:2

„The netherlands provides an interesting example of the evolution of fatal and serious injury crashes, not least of which because they collect and report data aggregated from police AND hospital records giving a more precise view of the evolution of injury and fatal bicycle crashes – and of the scale of underreporting in the case of serious injuries.“

Interessant ist für unsere Überlegungen, dass nicht nur bei Verletzungen, sondern auch bei Todesfällen von Radfahrern ein ganz erhebliches Dunkelfeld besteht, das. Für das Jahr 2009 beschreibt CHS (auf S.106), dass die Zahl der tatsächlich getöteten Radfahrer (Datenbank CBS) um 29 Prozent höher lag als die Zahl der polizeilich erfassten Getöteten (Datenbank CARE, jeweils 3-Jahresdurchschnitt).2

Das CBS weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei Alleinunfällen nur selten die Polizei gerufen wird.14 Die Dunkelfeldforschung aus Deutschland stützt diese Aussage. Die Bundesanstalt für das Straßenwesen untersuchte Unfälle von Kindern und Jugendlichen. Demnach gelangten 98,6 Prozent der Fahrrad-Alleinunfälle der Polizei nicht zur Kenntnis, bei Unfällen zwischen Rad- und Pkw-Fahrern gingen immerhin 82,2 Prozent der Unfälle nicht in die Verkehrsunfallstatistik ein.13 Alleinunfälle sind neben Unfällen mit Pkw und solchen mit Lkw die dritte Hauptursache für tödliche Unfälle – und zwar selbst dann, wenn man die für die systematische Untererfassung dieses Unfalltyps anfällige deutsche Unfallstatistik verwendet.8

Und da sind wir dann auch schon beim vierten methodischen Fehler auf der privaten Internetseite: Verwendet werden Todesfallzahlen vom Statistischen Bundesamt und von CBS, also Daten, die nach unterschiedlichen Prinzipien gewonnen wurden. Reine Polizeiberichte beim Bundesamt, Polizeiberichte und zusätzliche Daten zur Aufhellung des Dunkelfelds bei CBS. Im Ergebnis sehen die deutschen Zahlen besser aus, als sie tatsächlich sind, weil das Dunkelfeld fehlt. Für einen methodisch sauberen Vergleich hätte man die Zahlen des Bundesamts in ähnlicher Weise wie in den Niederlanden um Daten aus der Statistik der Unfallursachen und weiteren Daten aus dem Rechtssystem ergänzen müssen.

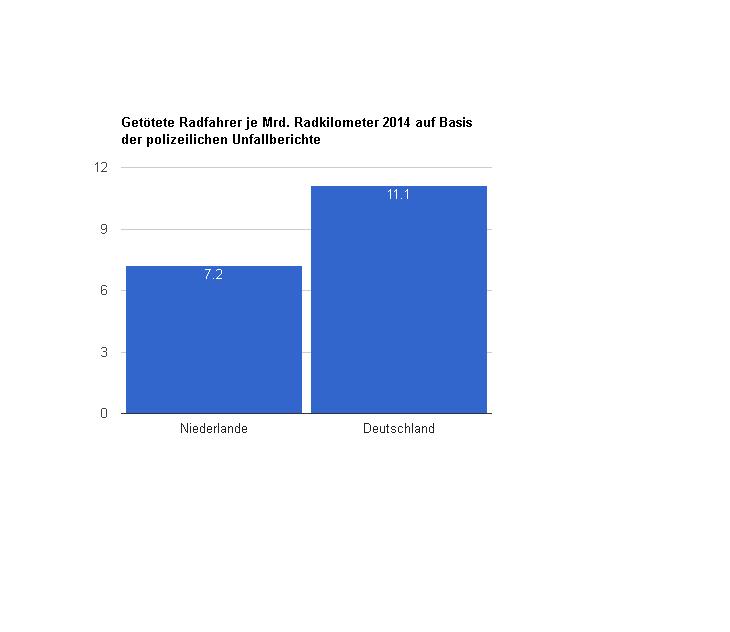

Da die Daten in den Datenbanken CARE und IRTAD ausdrücklich dem Ziel dienen sollen, die Zahlen unterschiedlicher Länder vergleichbar zu machen, könnte man die These aufstellen, dass auch ein Vergleich anhand dieser Daten (die ja einheitlich auf polizeilichen Unfallberichten beruhen) methodisch zulässig wäre. Das Ergebnis für einen Vergleich anhand der CARE-Daten zu den Getöteten und der derzeit verfügbaren Daten zur Verkehrsleistung (2014, Ergänzung für 2015 erfolgt, sobald verfügbar) ist in der folgenden Abbildung dargestellt. Die Daten aus IRTAD sind den CARE-Daten so ähnlich (Abweichung in der Regel unter 1 Prozent, meist null), dass ich auf eine gesonderte Abbildung der praktisch identischen Grafik verzichte.

| Niederlande | Deutschland | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Getötete Radfahrer je Mrd. mit dem Rad zurückgelegter Kilometer in den Niederlanden und Deutschland im Jahr 2014 auf Basis der polizeilichen Unfallberichte. Quelle: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Statistisches Bundesamt,8 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur,10 CARE-Datenbank, eigene Berechnungen. | ||||||

| Verkehrsleistung in Mrd. km | Getötet | Getötet/Mrd. km | Verkehrsleistung in Mrd. km | Getötet | Getötet/Mrd. km | |

| 2014 | 16,3 | 118 | 7,2 | 35,6 | 396 | 11,1 |

| 2015 | 15,0 | 107 | 7,1 | n/a | 383 | n/a |

Die sorgfältige Untersuchung, ob die Daten aus CARE und IRTAD tatsächlich nach so einheitlichen Prinzipien erhoben wurden, dass ein Vergleich der Verkehrssicherheit auf dieser Basis zulässig ist, würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Darum sollten bei allen Überlegungen zur Verkehrssicherheit nicht die abgebildete Zahlen, sondern die Vergleichswerte aus der Fachliteratur, die zu Beginn des Artikels zitiert wurden, verwendet werden.

Was man allerdings mit Bestimmtheit sagen kann: Was auf der privaten Internetseite passiert, nämlich der Vergleich anhand von reinen Polizeiberichten einerseits, und Polizeiberichten, die um zusätzliche Daten zur Aufhellung des Dunkelfelds ergänzt wurden andererseits, ist grober Unfug.

Viele Studien zeigen, dass die Untererfassungsquote bei leichteren Unfällen höher ist. Die private Internetseite wurde in den letzten Tagen geändert und aufgeregt um den zusätzlichen Hinweis ergänzt, die Gefährlichkeit der Niederlande sei ja sogar noch größer, wenn man statt der Zahl der Getöteten die Zahl der Verletzten verwende. Wer die oben geschilderten methodischen Fehler und das Problem der Untererfassung kennt, wird leise schmunzeln. Und vielleicht einen Blick in die Fachliteratur werfen (Making Cycling Irresistible,1 S. 506).

Wollte man das Thema noch genauer untersuchen, müsste man in einem zweiten Schritt auch noch die unterschiedliche Risikoexposition genauer berücksichtigen. Dazu zwei Beispiele:

- Wegen der ausgezeichneten Infrastruktur ist Radverkehr in den Niederlanden überwiegend Alltagsverkehr (ca. 60% der Verkehrsleistung15), in Deutschland wird dagegen der größte Teil der Verkehrsleistung im risikoärmeren Freizeitverkehr abgewickelt (54,2% Freizeitverkehr10). Diese unterschiedliche Risikoexposition müsste berücksichtigt werden.

- Der Anteil der getöteten Senioren (Mindestens-70-Jährige) an allen Getöteten ist in Deutschland (44%)8 niedriger als in den Niederlanden (57%). Hier wäre die Frage zu untersuchen, ob in Deutschland die Hochrisikogruppen durch die schlechte Infrastruktur vom Alltagsverkehr in den risikoärmeren Freizeitverkehr gedrängt werden oder ob sie das Rad gleich ganz stehen lassen. „Verbesserungen“ der Statistik durch Verdrängung von Hochrisikogruppen sind natürlich kein Sicherheitsfortschritt und müssten bei der Risikoexposition berücksichtigt werden.

Ich spare mir das an dieser Stelle, weil auch so klar ist, dass die gemachte Behauptung widerlegt ist.

Wenn man den Vergleich nicht nur auf Deutschland und die Niederlande beschränkt, sondern weitere Länder hinzunimmt, wird endgültig klar, wie abwegig die Fiktion von den gefährlichen niederländischen Radwegen ist. In CHS2 (S. 114) wird die Zahl der getöteten Radfahrer pro Mrd. gefahrener Kilometer dargestellt: Niederlande 10,7, Dänemark 14,6, Deutschland 15,2, Schweiz 18,4, Finnland 20,0, Frankreich 27,0, UK 28,1, Korea 32,5, USA 44,0. Die Niederlande haben die höchste Sicherheit, es folgt Dänemark mit seinem (in Teilen) sehr guten Radwegenetz, und Deutschland mit seinem seltsam-schrecklichen Sammelsurium schneidet auch noch relativ gut ab. Die Länder, in denen fast nie jemand durch „gefährliche“ Separierung in Gefahr gebracht wird (Frankreich, UK und USA, weil es kaum Infrastruktur gibt – zum Zeitpunkt der Erhebung, aber trotz gewissen Fortschritten auch heute noch bezogen auf die Gesamtlänge des Straßennetzes), liegen völlig abgeschlagen auf den hinteren Plätzen.

Und die Moral von der Geschicht‘?

- Die Fehldeutung von Studien und Statistiken zum Radverkehr hat eine lange Tradition (ich sage nur: „Studie“ der Berliner Polizei). Es lohnt sich, nicht alles zu glauben, sondern genau hinzusehen. Private Internetseiten (auch diese hier!) sind kein seriöser Ort für die Publikation von Ergebnissen, dazu gibt es Fachbücher und -zeitschriften. Wenn jemand daher kommt und unter Verweis auf Statistiken Behauptungen aufstellt, kann dabei beliebig großer Unsinn herauskommen, wenn dieser Jemand nicht in der Lage (oder nicht willens) ist, die methodischen Fallstricke zu erkennen. Nochmals: Belastbare Fakten findet man in der Fachliteratur, nicht im Internet!

- Radfahren ist sicher. Auch in Deutschland. Nicht so sicher wie in den Niederlanden, aber selbst bei Berücksichtigung eines Dunkelfelds ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls winzig. Sage nicht ich, sondern die Fachliteratur. Niemand muss Angst haben.

- Subjektive und objektive Sicherheit sind kein Widerspruch. Die Niederlande zeigen: Man kann die weltweit attraktivste Infrastruktur haben und gleichzeitig das weltweit niedrigste Risiko für einen tödlichen Unfall. Das Gerede von grundsätzlich gefährlicher Separierung gehört endlich auf den Müllhaufen der Geschichte. Separierung erfordert sehr sorgfältige Planung, aber sie ist nicht grundsätzlich gefährlich. Jetzt heißt die Devise: Von Erfolgreichem lernen, statt es schlechtzureden.

Year, endlich erhört mich jemand, wenn ich sage: Ich will stringente Berechnungen und korrekter Einordnungen der Daten anstatt dieses ewige „Es darf nur so sein, wie es sein darf“-Geplärre, dass keine kritischen Rückfragen zulässt. Ich muss das die Tage in Ruhe nachvollziehen, der Ansatz klingt plausibel, auch wenn ich Pucher nicht so überzeugend fand, als ich mal was von dem gelesen hatte und das ist ja einer der Gallionsfiguren der PBL-Fraktion.

Trotzdem schon mal ein paar Anmerkungen.

Wenn man so kritisch mit den Daten umgeht, was ja richtig ist, dann sollte man auch prüfen, was die NL genau angeben. Das steht da leider nicht, dass die wirklich alle Einwohner erfassen von 0 Jahre an.

Und bevor man das ins Absurde abgleiten lässt: Keiner weiß genau, wieviel Einwohner ein Land hat. Ob nun 80 Mio. oder 82 Mio. Vielleicht sind es auch nur 78 Mio. oder 84 Mio. Die amtlichen Zahlen in Dt. beruhen auf einem Mikrozensus der hochgerechnet wird. Da stecken diverse Unsicherheitsfaktoren drin. Gleiches gilt für die Zahlen der NL.

Eine Untererfassung bei tödlichen Unfällen wird es in einem statistisch relevantem Umfang nicht geben, da Tote nicht wie leicht verletzt einfach weiter fahren können.

Warum diskutierst du hier nicht, ob die Zahlen vergleichbar sind?

Ich stimme dir zu, was du zum Ausdruck bringen willst, nur

a) Ist Wissenschaftlichkeit nicht an die Art der Publikationsform gebunden

b) Nicht alles was „wissenschaftlich“ daher kommt, ist solide.

„Wenn man so kritisch mit den Daten umgeht, was ja richtig ist, dann sollte man auch prüfen, was die NL genau angeben. Das steht da leider nicht, dass die wirklich alle Einwohner erfassen von 0 Jahre an.“

Ich verwende für beide Länder die gesamte Verkehrsleistung des Rads in dem Land (Verkehr in Zahlen, S. 224, und CBS), da sind per Definition alle Einwohner enthalten. Die Verkehrsleistung pro Kopf in den Niederlanden, wie sie von CBS angegeben wird, verwende ich nicht in weiteren Berechnungen, sondern schreibe sie nur zur Verdeutlichung dazu. Da das Ergebnis nach CBS aber exakt der gesamten Verkehrsleistung dividiert durch die Einwohnerzahl entspricht, habe ich keinen Zweifel daran, dass auch hier alle Einwohner enthalten sind.

„Keiner weiß genau, wieviel Einwohner ein Land hat.“

Die seriöse Vorgehensweise wäre die Wahl der besten Quelle für das entsprechende Jahr. Die ist leicht verfügbar, es gibt also keinen Grund, stattdessen Fantasiezahlen zu verwenden.

„Eine Untererfassung bei tödlichen Unfällen wird es in einem statistisch relevantem Umfang nicht geben, da Tote nicht wie leicht verletzt einfach weiter fahren können.“

Das ist ein weit verbreiteter Irrtum (und es gibt immer noch Länder, die stur von 0% Untererfassung ausgehen). Es fahren zwar nur wenige Tote weiter, aber es gibt viele Gründe dafür, warum sie trotzdem nicht in der Polizeistatistik auftauchen (keine Polizei vor Ort [besonders, aber nicht nur bei Alleinunfällen ein Problem], Polizei vor Ort, aber die Verletzung wird von der Polizei falsch eingeschätzt [scheinbar leichter Unfall, Opfer stirbt später an inneren Blutungen], falsche Codierung des Unfallcodes für die Statistik, Kommunikationsfehler [aufnehmende Person und Person, die die Eingabe ins System macht, nicht identisch] usw.). Während man in älteren Studien noch lesen kann, das sei alles nicht so wild und wesentlich mehr als fünf Prozent Untererfassung bei Getöteten seien unwahrscheinlich, ist man heute besser für das Problem sensibilisiert, siehe z.B. IRTAD Conference, Correction for underreporting of road traffic casualties in the Netherlands; relevance and method. In diesem Artikel kann man auch konkrete Zahlen für das Jahr 2004 finden: 796 Getötete in der Polizeistatistik. Weitere 59 nicht in der Polizeistatistik, aber sowohl in der Statistik der Sterbefälle als auch in den „Court Files“. Weitere 21 nur in der Statistik der Sterbefälle. Weitere 5 nur in den „Court Files“. 85 Tote, die einfach weiter gefahren sind? Und das sind Zahlen für alle Getöteten. Je nach Verkehrsmittel kann die Untererfassung auch höher liegen. Für das Jahr 2009 beschreibt CHS (Fußnote 2 auf S.106), dass die Zahl der tatsächlich getöteten Radfahrer (Datenbank CBS) um 29 Prozent höher lag als die Zahl der polizeilich erfassten Getöteten (Datenbank CARE, jeweils 3-Jahresdurchschnitt).

„Warum diskutierst du [bei den Zahlen zu Alltagsverkehr und Freizeitverkehr] nicht, ob die Zahlen vergleichbar sind?“

Weil ich die Frage nicht weiter untersuche. Täte ich das, müsste ich neben der Vergleichbarkeit noch sehr viel mehr diskutieren, das würde den Rahmen sprengen.

„Wissenschaftlichkeit [ist] nicht an die Art der Publikationsform gebunden.“

Aber Qualitätskontrolle ist an die Publikationsform gebunden. Grober Unfug (wie diese private Internetseite) findet seinen Weg nur in den seltensten Fällen in die Fachliteratur.

„[…] das niederländische Kreuzungsdesign, was sich nicht große vom deutschen unterscheidet […] “

Vorschlag: Genauer hinsehen.

„[…] und dem Radverkehr die Schlenker […]“

Das ist ein theoretischer Nachteil, der selbst dann kaum praktische Relevanz hat, wenn die Fahrbahn staufrei ist. Vorschlag: Hinfahren, ausprobieren, glücklich sein.

„[…] städtebauliche Kritik […]“

Vielleicht später in einem anderen Artikel, das ist nicht das Thema dieses Artikels. Mir ging es hier um die Fehldeutungen von Statistiken und darum, mal an ein einem konkreten Beispiel zu illustrieren, wie VC-Behauptungen wie ein Kartenhaus zusammenfallen, wenn man die Zahlen genauer anschaut.

Ich stimme dir ja zu, dass die Zahlen von EUROSTAT momentan die best geeignesten Zahlen für den Vergleich sind, weil man sich dort bemüht, die Daten vergleichbar zu machen. Dennoch sollte man nicht glauben, das sie wirklich präzise wären. Nur weil jemand 80 Mio. annimmt oder 82 Mio., sind diese Werte genauso viel Phantasie oder nicht wie die Eurostat-Zahlen.

Zu der Untererfassung: Ich bezog mich vor allem auf die, die sofort sterben am Unfallort. Dass die unterschiedliche Erfassung, wer noch in Abhängigkeit vom Todestag nach dem Unfall als Verkehrstoter zählt und wer nicht mehr, in den Staaten sehr unterschiedlich gehandhabt wird und dass dann sicherlich nicht mehr alles bis zum Polizeibericht korrigiert wird, war mir schon bekannt, keine Sorge.

Bei der von dir kritisierten Webseite etc. würdest du genau das als methodisch unsauber kritisieren, dass ein Argument auf nicht vergleichbaren Quellen aufbaut. :-)

Und dann sehe ich, dass ich mit dem Rad gerade ausfahren kann, mit der Möglichkeit eines Schulterblicks, um den nachfolgenden Verkehr zu sehen? Nein, auch bei den viel gelobten Kreuzungen aus den NL fahre ich mit dem Auto gerade aus, muss mein Fahrverhalten nicht ändern während ich mit dem Rad abbremsen muss, nach rechts abbiegen muss usw. usf. um geradeaus zu fahren. Genauso wie in Dt.

Und selbst wenn es so ist, wird baulich hier ein Hierarchie der Verkehrsträger baulich manifestiert. Das ist jetzt Metaebene und hat nichts mit der Sicherheitsfrage zu tun, ja.

Klar, ich wollte nur verdeutlichen, dass meine Kritik nicht primär von Sicherheitsgesichtspunkten ausgeht.

Wenn man das so betrachtet, ist der Unterschied zwischen den Nl. und Dt. im Mortalitätsrisiko so gering, dass sich daraus eben nichts schlussfolgern lässt. Ob das nun eine gute oder schlechte Nachricht ist.

Wenn du Eurostat-Zahlen für genau so fantasiereich wie frei erfundene Zahlen hältst, werden wir in der Frage, wie eine seriöse Vorgehensweise aussieht, wohl nicht einig.

Der Sinn von Radinfra ist nicht, geradeausfahrenden Autos das Leben möglichst schwer zu machen, sondern die Situation für Radfahrer zu verbessern. Genau das macht die Protected Intersection, wenn sie vernünftig gemacht ist: Zum Preis einer Verschwenkung mit großem Kurvenradius (also fast ohne praktische Relevanz) gibt es einen sehr engen Kurvenradius für abbiegende Kfz (geringe Geschwindigkeit – mehr Reaktionszeit), Abstand zwischen Kurve und Schnittpunkt der Fahrlinien (noch mehr Reaktionszeit und weniger Eile des Kfz, weil es dem Längsverkehr nicht mehr im Weg steht) und ein Schneiden der Fahrlinien im rechten Winkel (statt im Spitzen wie bei Malereien und tendenziell auch bei deutschen Radwegen). Der Autofahrer sieht das Fahrrad auch bei vergessenem Schulterblick, weil es durch den Abstand und den rechtwinkligen Schnittpunkt der Fahrlinien durch die Frontscheibe zu sehen ist. Der Radfahrer kann auch bei Blinkmuffeln klar erkennen, was das Auto vorhat, weil der Richtungswechsel lange vor dem Schnittpunkt der Fahrlinien stattfindet – und nicht erst in letzter Sekunde wie so oft in Deutschland.

Schreibe ich in einem anderen Artikel was zu, hier ging’s mir um die Fehldeutung von Statistiken.

Wenn es nur noch solche übertheoretischen Einwände sind, die uns von lebenswerteren Städten wie in den Niederlanden trennen, sind wir ja schon mal auf dem richtigen Weg. :-) Schreibe ich in einem anderen Artikel was zu, hier ging’s mir um die Fehldeutung von Statistiken.

Als eine unseriöse Quelle behauptet hat, die Niederlande seien 1,4 mal gefährlicher, war das für dich für dich relevant genug, um es zu verwenden und sogar noch eigene Berechnungen dazu zu machen.

Wenn nun drei seriöse Quellen (2. Abschnitt des Artikels) zeigen, dass es eher ein Faktor 1,4 zugunsten der Niederlande ist, ist der Faktor plötzlich „so gering“, dass sich daraus nichts schlussfolgern lässt.

Interessant.

Dazu schrieb ich doch bereits:

Ansonsten sage ich nur, dass man die Bev.-Zahl nicht für so präzise halten soll, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Ansonsten ist mir nicht klar, welche Bev.-Zahl du in er „bösen Berechnung“ für eine völlig Phantasiezahl hälst. Da stand ja nicht, dass Dt. 120 Mio. EW hat, wenn ich mich richtig erinnere.

Nochmal: Gerade ausfahren zu können und den direktesten Weg fahren zu können, finden alle (naja, bei euch bin ich mir da nicht so sicher *G*) besser, als wenn man Zick-Zack fahren muss. Das NL-Design gesteht diese Möglichkeit nur dem Autoverkehr zu. Der bekommt den Weg, der die positiven Eigenschaften hat.

Diese schräge „Sicherheitsdebatte“ ist nicht mein Thema. Da hole ich mir gerne verbale Schläge von allen Seiten ab, wenn ich da mehr Präzision und so fordere und mit dir hat endlich mal jemand auf mich gehört und angefangen. :-) Meine These bleibt, dass die Bedeutung der Infrastruktur in dieser Debatte völlig überschätzt wird.

Ich finde diese anderen Fragen viel spannender.

An der Berechnung gab es Kritik. Einen dieser Kritikpunkte – so mein Eindruck der zentrale – habe ich herausgenommen. Dies war der Punkt, dass man Altersklassen betrachten müsste. Also habe ich nach verfügbaren Daten gesucht und die Daten eingefügt in die Berechnung, weil mich das ergebnisoffen interessierte, wie sich das auswirkt. Ich wäre auch nicht überrascht gewesen, wenn das Ergebnis anders ausgefallen ist. Das hat scheinbar einige Leute motiviert sich weiter damit zu beschäftigen. Ziel erreicht.

Puhhh! Viel Holz, sehr viel Arbeit, sehr interessant – danke dafür!

Probleme gibt es da sicherlich zuhauf, was die Erfassung und Bewertung von Zahlen angeht. Ich fände es ja zielführender, wenn man sich weniger mit totalen Zahlen (alle Getöteten z.B.) umgibt, denn mit konkreteren Bezügen.

Ich sehe hier jetzt aber auch mal wieder ein grundsätzliches Problem wenn man echte Objektivität erreichen möchte: Die Darstellungen/Erklärungen werden zu lang und kompliert. Damit erreicht man nur noch sehr, sehr wenige Menschen und hier dann vermutlich genau die Falschen. Die die solche Inhalte erfahren sollten, springen nach meiner Beobachtung gerne auf die kurzen Botschaften an, die vielleicht auch noch etwas plakativ daherkommen.

Aber auch hier möchte ich die Frage stellen: Wofür ist sowas eigentlich gut? Es führt ja wieder zu einer Rangordnung und hier eben zu einer deren Grundlage nur unter sehr großem Aufwand und entsprechenden Problemen vergleichbar gemacht werden kann.

Wäre es nicht sinnvoller und zielführender wenn man sich Schwerpunkte vornimmt wie z.B. den Unfalltypus des „tot/schwerverletzt durch Rechtsabbieger“ oder „tot/schwerverletzt durch Autotür“? Oder auch die Unterscheidung von Unfällen Auto-vs-Rad und Rad-vs-Rad, Unfall durch schlecht gepflegte Wege (Laub, Unrat, Äste und dgln.)? Aber auch Unfälle mit Sporträdern vom Rennrad über BMX/Vergleichbares bis zum MTB (im Wald gegen nen Baum/Ast/Stein oder Abhang runter usw.).

Mit solchen konkreteren Bezügen stellt man einfacher einen alltags- und realitätsbezug für so ziemlich jeden von uns her und erreicht damit auch ein hoffentlich breiteres Interesse sich mit der eigenen Umgebung wie auch der eigenen Fahrweise etwas kritischer auseinander zu setzen.

Ich denke nicht, dass sich Otto-Normal-Radfahrer damit beschäftigen muss. Er kann aber erwarten, dass die Männer zwischen 25 und 65, die sich beruflich oder als Lobbyisten mit diesen Fragen beschäftigen, der Sache auf den Grund gehen. Das will aber keiner so Recht. Leider ist die Debatte mehr zum Schauplatz immer gleicher ideologischer Schlachten geworden und wenn man sagt: Leute, eure Argumentation ist in sich nicht schlüssig oder eure Theorie erklärt das und das nicht, dann ist man halt der Doofe (von der anderen Seite) und es wird nicht versucht die Theorie zu verbessern, wie es sein sollte. Außerdem glaube ich, dass dieses VC, von denen, die diesen Begriff als negativen Kampfbegriff verwenden, von kaum jemanden vertreten wird. Da arbeitet man sich also mehr an einem fiktiven Feind ab, weil da so schön einfach ist („Meine Oma will nicht zwischen Lastern fahren“). Peter ist der Erste, der auf meine kritischen Rückfragen eingeht und versucht seine Sicht stringent darzulegen bei der Frage, ob global betrachtet das Mortalitätsrisiko beim Radfahren in den NL deutlich anders ist als in Dt. Aber das ist nur einer von vielen Aspekten.

@Jochen

Genau darum geht es mir in dem Artikel. Otto Normalradler will einfach nur radfahren. Und wenn er doch mal mehr wissen will, muss er nur auf die Qualität der Quellen achten. Die Publikationsform ist dafür ein sehr brauchbarer Indikator. Er kann das Lesen des Artikels also nach dem zweiten Absatz beenden und sich ggf. die Abbildungen in der Fachliteratur ansehen. Der Rest des Artikels dient nur noch dazu nachzuweisen, was für ein Unsinn entstehen kann, wenn man nicht auf die Qualität der Quellen achtet, sondern Quellen minderwertiger Qualität verwendet.

Einfache Erklärungen für komplexe Fragen überlasse ich den Populisten, deren größtes Problem ist, wenn sie an die Macht kommen und ihre einfachen Lösungen nicht funktionieren.

http://www.zeit.de/2016/51/populismus-europa-fluechtlinge-politik-afd/komplettansicht

PBL ist kein Gesamtkonzept für den Verkehr. VC auch nicht. Aber das behauptet glaub ich auch keiner.

Es geht nicht um „einfache Erklärungen für komplexe Fragen“, sondern darum, dass die meisten Menschen in den meisten Fällen nicht den Aufwand eigener Forschung betreiben möchten, sondern gesicherte Ergebnisse Dritter verwenden wollen. Und da ist die Qualität eben entscheidend, daher der Verweis auf die Fachliteratur.

Danke, Peter Meier, für die Mühe und die deutlichen Worte.

Schade, dass es auf der o.g. Seite den VC-Vertretern wieder einmal gelungen ist, die eigentlich notwendige Debatte zu dem doch ziemlich widersprüchlichen Post zu kapern und damit zu verhindern, diesmal durch die grob verfälschende Darstellung der Radverkehrsicherheit in NL.

„Year, endlich erhört mich jemand, wenn ich sage: Ich will stringente Berechnungen und korrekter Einordnungen der Daten anstatt dieses ewige „Es darf nur so sein, wie es sein darf“-Geplärre, dass keine kritischen Rückfragen zulässt.“

(Norbert Paul)

Was man halt so sagt, wenn man beim „ewige[n] „Es darf nur so sein, wie es sein darf“-Geplärre“ erwischt wird.

23.12.2016 um 20:04 (auf o.a. Seite, hier leicht verändert)

Besonders im Fach Mathematik und damit auch Statistik ist Grobmotorik weit verbreitet. Das liegt nicht unbedingt daran, dass Statistik so schwierig ist, sondern zumindest ebensoviel an dem für Einige allzu verlockenden Umstand, dass man mit Statistik Leute leicht übers Ohr hauen zu können glaubt.

Nach dem langjährigen Erfolg mit dem großen Untoten der Radverkehrspolitik, dem ‘Berliner Polizeipräsidenten’, soll jetzt wohl eine neue Sau durch Dorf getrieben werden.

Zu der mehrmals verlinkten Berechnung:

1. Die niederländischen Zahlen erscheinen als sehr aussagekräftig.

Die Zahl der Verkehrstoten dort wird nicht nur, wie in Deutschland, bei der Polizei erhoben, sondern zusätzlich in Krankenhäusern und von Todesscheinen.

Man ist bemüht, das tatsächliche Geschehen statistisch abzubilden.

Ein Beispiel: Die Zahl der Schwerverletzten wird ebenfalls auch in Krankenhäusern erhoben. Lt der verwendeten OECD-Untersuchung, die übrigens davor warnt, die nationalen Zahlen kritiklos zu vergleichen, da die Erhebungsmethoden allzu unterschiedlich seien, schrumpft die Zahl der Schwerletzten im Radverkehr im angegebenen mehrjährigen Zeitraum in den NL um 20%, wenn man nur die polizeiliche Statistik heranzieht. Forscht man zusätzlich in Krankenhäusern nach, wie es die NL tun, dann steigt diese Zahl um 20% an, anstatt um 20% zu sinken.

2. Die verwendete MID Studie stammt aus dem Bundesverkehrsministerium. Auch die von der OECD verwendeten Statistiken stammen von dort.

Bei Studien und Zahlen aus dem BMVI muss man äußerst skeptisch sein. Zumindest muss eine Plausibilitätsprüfung erfolgen. Die sind dort bekanntlich hochgradig interessegeleitet.

Jährl. Radfahrleistung pro Kopf D: 563 km, jährl. Radfahrleistung pro Kopf NL: 888 km, bei ca 3fach höherem Rad-Modal Split NL ist nicht plausibel.

3. Für mich der vielleicht entscheidende Punkt.

Die Radverkehre in den Niederlanden und (vielleicht weniger deutlich, da fehlen mir die Zahlen) Dänemark einerseits und Deutschland andererseits haben sich durch die Beibehaltung der Benutzungspflicht und dem damit zusammenhängenden Ausbau der Radinfrastruktur bei den Erstgenannten und der Aufhebung der Benutzungspflicht und dem damit zusammenhängenden Rückbau der geschützten Radinfra inzwischen weit auseinandergewickelt.

Die Niederlande erfassen die Kilometerleistungen sehr genau, nämlich mittels Hodometer (Entfernungsmesser).

Die den Altersgruppen zugeordneten Kilometerleistungen kann man hier entnehmen:

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81128NED&D1=1&D2=0&D3=a&D4=0%2c24-25%2c27-29%2c31-33%2c35-36%2c38-39&D5=1-7&D6=0&D7=l&HD=160419-1305&HDR=G1%2cT%2cG6%2cG4&STB=G5%2cG3%2cG2

Es fällt auf, dass besonders Kinder, aber auch Personen über 60 überdurchschnittlich bei den Km-Leistungen vertreten sind. Höhere Km-Leistung bedeuted, je älter desto mehr, längere Exposition im Strassenverkehr.

Ab 60 und noch mehr ab 65 steigt jedoch die natürliche Sterblichkeit – und damit einhergehend besonders die bei Unfällen – stark an.

Die Anzahl der umgekommenen Radler in NL ist deshalb zu einem großen Teil auf die vergleichsweise sehr hohe Beteiligung der Senioren am Radverkehr zurückzuführen.

Aus einer hohen Beteiligung von Kindern und Senioren am Radverkehr, beides Altersgruppen mit geringer Stresstoleranz, kann man nach dem Prinzip der Indikatoren auf eine hohe Radverkehrssicherheit schließen (Siehe ökologische Potenz -> stenöke Organismen -> Zeigerarten http://www.wilke-j.de/biologie/oekologie/oekologische_potenz/Oekologische_Potenz.pdf )

In den Niederlanden machen Radler über 65 ca 65% aller Verkehrstoten im Radverkehr aus. In Deutschland, wo Senioren auf dem Rad bei Weitem nicht so häufig wie in den NL sind, steht diese Altergruppe für ca 57% der getöteten Radler.

Eine Km-Leistung der Radler nach Alter habe ich für Deutschland nicht finden können.

Durch die Aufhebung wird doch keine Infrastruktur zurück gebaut. Aus benutzungspflichtigen Radwegen mit Schlaglöchern, Mülltonnen, Laternpfählen etc. werden überall nicht benutzungspflichtige Radwege mit Schlaglöchern, Mülltonnen, Laternpfählen etc. Im Ruhrgebiet ist mir kein Fall bekannt und selbst wenn es den einen Fall gibt, bleibt es damit die absoute Ausnahme und belegt damit deine Aussage immer noch nicht, die du ohne Beleg behauptest. Aber du behauptest auch penetrant, ich würde Dinge vertreten, die gut in den Freund-Feind-Schema passen ohne dass ich das vertrete.

Eine natürliche Sterblichkeit bei Unfällen. Was es so alles gibt.

Das heißt doch dann, dass ältere Radfahrer*innen gar nicht überdurchschnittlich gefährdet sind.

Quelle?

„ine natürliche Sterblichkeit bei Unfällen. Was es so alles gibt.“

Nein, gemeint war sicherlich die ganz normale Sterblichkeitsrate. Und die Faktoren, die Körper ab 60 eben generell zunehmend weniger belastbar werden lassen, kommen bei Unfallfolgen zwangsläufig stärker zum tragen, was sich auch in der ansteigenden Unfallmortalität widerspiegelt.

Ist dasgleiche mit Operationen, bei denen bei älteren Menschen die allg. Risiken ebenso ansteigen.

Der Hauptkritikpunkt, der gegen die Berechnungen auf der hier diskutierte Seite vorgebracht wird, besteht darin, dass es nationale Unterschiede bei der Erfassung der Verkehrstoten gibt. Jedenfalls ist dies der einzige unter den in der Kritik angeführten Faktoren, der das Kilometer-Risiko dramatisch genug dafür beeinflusst, dass sich der gefundenen Nachteil der NL bei der Radsicherheit wieders ins gewohnt-gewünschte Bild umkehrt.

Zwei Gründe sprechen allerdings dafür, dass man die günstigeren CARE-Zahlen der NL nicht so einfach mit den DESTATIS-Zahlen aus D vergleichen kann.

Erstens, die polizeiliche Erfassung der Verkehrstoten ist in Deutschland offensichtlich sehr effektiv. Die aus der Erfassung der ärztlichen Totenscheine abgeleitete Destatis-Todesursachenstatistik weist sogar regelmäßig niedrigere Zahlen auf als die Destatis-Unfallstatistik, was sich u.a. dadurch erklärt, dass in manchen Fällen eine nachträgliche Autopsie nachweist, dass verunfallte Radfahrer schon vor dem Sturz an einer internistischen Erkrankung verstorben waren.

Zweitens, die an CARE gemeldeten Zahlen weichen erst in den letzten 15 Jahren zunehmend von den CBS-Zahlen nach unten ab. Eine analoge Entwicklung gibt es dagegen für Fußgänger oder Motorradfahrer nicht – hier sind die Differenzen nach wie vor klein und im Trend gleichbleibend. Erstaunlicherweise werden an CARE in den letzten Jahren wiederum deutlich mehr verstorbene Mopedfahrer gemeldet als bei CBS gelistet sind. Dies alles spricht dafür, dass die starken Abweichungen zwischen CBS und CARE nicht etwa auf einer systematischen Lücke zwischen Polizei- und Krankenhaus-Angaben beruhen, sondern dass die Niederlande offensichtlich die Rubrizierung der Verkehrsopfer für die zwei Quellen abweichend vornehmen. Denkbar wäre etwa, dass verstorbene Nutzer von auch in den Niederlanden mittlerweile zunehmend verbreiteten Pedelecs (nur) in CARE nicht bei den Rad- sondern bei den Brom-/Snorfietsfahrern angegeben werden, und dass bei Unklarheit über den Antrieb oder darüber, ob das Rad gefahren oder geschoben wurde, „unknown“ in die Tabelle eingetragen wird. In D sind auch Rad-schiebende Personen unfallbilanztechnisch immer „Radfahrer“.

Nein, der Hauptkritikpunkt ist, dass in einer relativ einfachen Berechnung vier (!) schwerwiegende methodische Fehler gemacht wurden, statt einfach die Ergebnisse aus der Fachliteratur zu verwenden. Bereits ein solcher Fehler hätte gereicht, um die Seriosität der Berechnung in Zweifel zu ziehen. Mit vier Fehlern disqualifiziert sich die Berechnung völlig. Bei einigen dieser Fehler (z.B. bei der Verwendung der Werte aus unterschiedlichen Jahren, um Deutschland besser aussehen zu lassen) muss man sich schon große sehr Mühe geben, um sie noch als ehrlichen Irrtum auffassen zu können. Vor diesem Hintergrund finde ich es dann schon sehr interessant, wie du unterstellst, es gehe mir darum, ein „gewohnt-gewünschte[s] Bild“ herzustellen.

„Zwei Gründe sprechen allerdings dafür, dass man die günstigeren CARE-Zahlen der NL nicht so einfach mit den DESTATIS-Zahlen aus D vergleichen kann.“

Es geht im Artikel nicht darum, dass man die CARE-Zahlen mit DESTATIS vergleichen soll, sondern (neben den drei anderen methodischen Fehlern) darum, dass der Vergleich von DESTATIS mit CBS (also anhand von reinen Polizeiberichten einerseits, und Polizeiberichten, die um zusätzliche Daten zur Aufhellung des Dunkelfelds ergänzt wurden andererseits) grober Unfug ist.

Und darum, dass man statt zusammengeschusterter Rechnungen die Ergebnisse aus der Fachliteratur verwenden sollte.

„Die aus der Erfassung der ärztlichen Totenscheine abgeleitete Destatis-Todesursachenstatistik weist sogar regelmäßig niedrigere Zahlen auf als die Destatis-Unfallstatistik“

Daraus zu folgern, „die polizeiliche Erfassung der Verkehrstoten […] in Deutschland“ sei „offensichtlich sehr effektiv „, ist ein weiterer Fehler. Wenn die Statistik 1 einen niedrigeren Wert als die Statistik 2 aufweist, bedeutet das eben nicht, dass die Statistik 2 richtig ist, sondern dass die wahre Zahl (auf Basis dieser beiden Statistiken) irgendwo zwischen dem Wert von Statistik 2 und der Summe beider Statistiken liegt.

Man kann das an den Zahlen der Niederlande für 2004 anschaulich sehen: Die Unfallstatistik nennt 796 Tote, die „Court files“ nennen 772. Damit hat die Unfallstatistik aber nicht etwa Recht, denn nur 708 sind in beiden Statistiken enthalten. 88 sind in der Unfallstatistik, aber nicht in den Court Files, 64 sind in den Court Files, aber nicht in der Unfallstatistik. Insgesamt sind es auf Basis beider Statistiken 708+88+64=860 Tote. Nimmt man noch die Todesursachenstatistik hinzu, sind es weitere 21 Tote, die nur dort, aber in keiner der anderen beiden Statistiken auftauchen.

„Dies alles spricht dafür, dass die starken Abweichungen zwischen CBS und CARE nicht etwa auf einer systematischen Lücke zwischen Polizei- und Krankenhaus-Angaben beruhen, sondern dass die Niederlande offensichtlich die Rubrizierung der Verkehrsopfer für die zwei Quellen abweichend vornehmen.“

Nein, es spricht dafür, dass polizeiliche Unfalldaten allein nicht ausreichen, um die Situation vollständig zu erfassen. Für eine abweichende „Rubrizierung“ hast du sicher eine Quelle, nicht wahr?

„Denkbar wäre etwa, dass verstorbene Nutzer von auch in den Niederlanden mittlerweile zunehmend verbreiteten Pedelecs (nur) in CARE nicht bei den Rad- sondern bei den Brom-/Snorfietsfahrern angegeben werden “

Ist das eine völlig freie Behauptung nach dem Prinzip „es kann ja nicht sein, was nicht sein darf“? Die seriöse Vorgehensweise wäre es, dafür ein Quelle zu nennen, wenn es denn stimmen würde.

„In D sind auch Rad-schiebende Personen unfallbilanztechnisch immer „Radfahrer“.

Und dafür hast du sicher auch eine Quelle?

Was ist schon Wahrheit … :-)

Wenn du sagen willst, dass man bei soetwas genau hinschauen muss, ob die Zahlen wirklich das Gleiche aussagen, sind wir einer Meinung.

Woher hast du die Erkenntnis, dass die einen in der einen Statistik in der anderen nicht enthalten sind? Aus aggregierten Daten kann man das ja nicht erkennen. Ich komme da einfach gerade nicht hinterher.

:-)

:-)

Hat eigentlich jemand schon die Quelle für die unterschiedlichen Erfassungen genannt? :-)

„Wenn du sagen willst, dass man bei soetwas genau hinschauen muss, ob die Zahlen wirklich das Gleiche aussagen, sind wir einer Meinung.“

Nein, hier geht es darum, dass Herr Schlüter wieder eine sachlich falsche Aussage gemacht hat. Wenn die Statistik 1 einen niedrigeren Wert als die Statistik 2 aufweist, bedeutet das eben nicht, dass die Statistik 2 richtig ist, sondern dass die wahre Zahl (auf Basis dieser beiden Statistiken) irgendwo zwischen dem Wert von Statistik 2 und der Summe beider Statistiken liegt.

Natürlich kann man an den aggregierten Daten nicht erkennen, wer nur in einer der Statistiken enthalten ist. Dazu muss man in die einzelnen Datensammlungen reingehen und einen gewissen Aufwand treiben, um zu Paare finden, damit man weiß, wer jeweils in beiden Sammlungen ist und wer nicht. Und weil es auch noch den Datenschutz gibt, ist das nicht ganz trivial – aber die Niederlande treiben eben diesen Aufwand, weil sie verstanden haben, dass die Polizeiberichte allein kein vollständiges Gesamtbild ergeben.

Aber woher hast du das jetzt, dass es so ist wie du schreibst? Ich will das ja nur nachvollziehen. :-)

Das Prinzip wird in dem bunten Mengendiagramm im Artikel dargestellt, die konkreten Zahlenbeispiele gibt’s in Bos et. al: „Correction for underreporting of road traffic casualties in the Netherlands; relevance and method“, 4th IRTAD Conference, S. 121, Bildzitat hier.

Bei Fußgängern, Mopedfahrern, Motorradfahrern und Autofahrern sind die vermeintlichen „Krankenhauszahlen“, die die NL an die EU/CARE melden, nahezu identisch mit den Angaben der nationalen Statistikbehörde.

(siehe die vergleichende Abbildung unter http://kuerzer.de/CBS_vs_CARE)

Bis 1998 gilt das auch für den Radverkehr. Seit 1999 zeigt sich jedoch für Letzteren eine stetig wachsende Lücke zwischen beiden Statistiken. 2015 beträgt der CARE-Wert nur noch ca. 60 % des bei CBS genannten Wertes. Aufgrund der nicht sprunghaft, sondern stetig anwachsenden Lücke, sowie wegen der Tatsache, dass diese so nur beim Radverkehr auftritt, ist die von Dir vorgeschlagene Erklärung extrem unplausibel, dass die Untererfassung bei CARE in diesem massiven Ausmaß auf einer von der Polizeierfassung abweichenden Bewertung von Todesfällen durch die Krankenhäuser oder auf einer ab einem bestimmten Zeitpunkt geltenden abweichenden Standards für „Verkehrstod“ beruht.

Erstmal sollte man wohl die wesentlich bedeutsamere Variable Verkehrsleistung bzw. deren „extrem unplausiblen“ Anstieg zwischen 2009 und 2012 um 50% erläutern können, bevor man sich dem für die Berechnung zweifellos weniger bedeutsamen „Nebenkriegsschauplatz“ der Einordnung der Fatalities als Matte für einen Ringkampf aussucht.

Laut BMVBS gibt es lediglich zwischen 2007 und 2008 einen Anstieg um 10% in der Beförderungsleistung. Danach bleibt der Wert konstant.

Ob es eine Erklärung gibt, für die Differenz zwischen CBS und CARE ist darüber hinaus insofern unerheblich, als dass die verlinkte Grafik ja gerade eindrucksvoll zeigt, dass es doch ganz offensichtlich einen erheblichen Unterschied gibt in der für diese Diskussion maßgebende Bewertung bzw. dafür dass eine Untererfassung seitens CARE vorliegt, wie der Autor dieses Blogbeitrags richtigerweise angemerkt hat.

[quote]Erstmal sollte man wohl die wesentlich bedeutsamere Variable Verkehrsleistung bzw. deren „extrem unplausiblen“ Anstieg zwischen 2009 und 2012 um 50% erläutern können, bevor man sich dem für die Berechnung zweifellos weniger bedeutsamen „Nebenkriegsschauplatz“ der Einordnung der Fatalities als Matte für einen Ringkampf aussucht.[/quote]

40 % der Todesfälle, die selektiv bei nur einer Verkehrsart aus der international gemeldeten Statistik verschwinden, kann man wohl kaum als „Nebenkriegsschauplatz“ bezeichnen. So „gewinnt“ man Ländervergleiche.

Nicht die möglichst detailgenaue Erfassung des CBS ist hier das Problem, sondern die selektive Verwendung von Zahlen nach eigenem Gusto.

Würde ganz Europa nach dem niederländischen Erhebungsmodell die Daten erfassen, wären die Daten sicher wieder im von der OPEC ermittelten Verhältnis, wenn nicht sogar wesentlich günstiger für die NL.

Du stellst auf deiner Seite eine Behauptung auf und machst dabei schwere methodische Fehler.

Fand ich nicht sehr überzeugend.

Dann schlägst du hier auf und stellst die sachlich falsche Behauptung auf, aus der geringeren Größe der Todesursachenstatistik in Relation zur Unfallstatistik könne man folgern, dass die polizeiliche Erfassung der Verkehrstoten in Deutschland sehr effektiv sei.

Fand ich nicht sehr überzeugend.

Dann stellst du im gleichen Kommentar weitere Behauptungen auf, und gibst auch auch Nachfrage keine Quellen für die Behauptungen an.

Fand ich nicht sehr überzeugend.

Und nun versuchst du, dem Artikel Aussagen unterzuschieben, die er nicht macht.

Finde ich auch nicht sehr überzeugend.

„[…] ist die von Dir vorgeschlagene Erklärung extrem unplausibel, dass die Untererfassung bei CARE in diesem massiven Ausmaß auf einer von der Polizeierfassung abweichenden Bewertung von Todesfällen durch die Krankenhäuser oder auf einer ab einem bestimmten Zeitpunkt geltenden abweichenden Standards für „Verkehrstod“ beruht.“

Diese Aussage ist unseriös, denn beides habe ich nicht geschrieben. Ersteres wäre schon deshalb unsinnig, weil das Dunkelfeld für Todesfälle gerade nicht über Krankenhausdaten, sondern nur über

die Statistik der Sterbefälle und weiteren Daten aus dem Rechtssystem aufgehellt wird.

Es geht in dem Artikel gar nicht darum, eine Analyse der Ursachen für die Untererfassung zu liefern (zur Veranschaulichung zitiere ich nur kurz die in der Literatur genannten Gründe für Untererfassung und CBS, die erläutern, dass bei Alleinunfällen mit dem Rad nur selten die Polizei gerufen wird).

Sondern es geht darum, dass man sich von zwei Statistiken nicht einfach die aussuchen kann, deren Werte einem besser gefallen, wie du es machst.

Man könnte sicher noch alles Mögliche untersuchen: Die Ursachen für die Untererfassung, auch nach Art der Verkehrsbeteiligung, oder die Dynamik. Aber darum geht es im Artikel nicht. Sondern darum, dass es methodisch unzulässig ist, Zahlen auf Polizeibasis mit Zahlen zu vergleichen, die zusätzlich auch noch Teile des Dunkelfelds enthalten.

Für einige der Dinge, die dich so verwirren, gibt es einfache Erklärungen. So ist beispielsweise bekannt, dass die Untererfassung bei motorisierten Fahrzeugen tendenziell niedriger ist.

Für Fußgänger muss berücksichtigt werden, dass Alleinunfälle, die besonders anfällig für Unterfassung sind, in beiden Statistiken nicht enthalten sind (ein Verkehrsunfall erfordert die Beteiligung eines Fahrzeugs) und wohl auch eher selten vorkommen. Und die Tatsache, dass erst ab Ende der Neunziger CBS und CARE voneinander abweichen, wirkt gleich weniger mysteriös, wenn man berücksichtigt, dass die Niederlande erst Ende der Neunziger angefangen haben, das Dunkelfeld ausleuchten. Andere Dinge wie die Entwicklung im Zeitverlauf könnte man durchaus noch genauer untersuchen, aber das ist nicht Thema des Artikels. Dass die Größe des Dunkelfelds im Zeitverlauf variieren kann, wird auch in der Literatur diskutiert – aber als Ausrede, einfach Zahlen auf Polizeibasis mit Zahlen zu vergleichen, die zusätzlich auch noch Teile des Dunkelfelds enthalten, ist das nicht geeignet. Zumindest nicht, wenn man seriös arbeiten will.

Ich kann das durchaus verstehen, dass du die DESTATIS-Zahlen gern mit den höheren CBS-Zahlen vergleichen würdest. Du arbeitest schließlich erst mit einer falschen Verkehrsleistung, um Deutschland besser aussehen zu lassen und wählst anschließend die Werte unterschiedlicher Jahre so aus, dass wiederum Deutschland besser aussieht, als es tatsächlich ist. Da wäre es natürlich naheliegend, auch bei der Zahl der Verkehrstoten die für dich günstigste Zahl auszuwählen. Aber es hilft alles nichts: Die einzige Möglichkeit, die CBS-Zahlen seriös mit den deutschen Zahlen zu vergleichen, wäre, sie in ähnlicher Weise wie in den Niederlanden durch Abgleich mit weiteren Statistiken um das Dunkelfeld zu erweitern, sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen. Derzeit gibt es diese Daten nicht, aber da das Problem der unvollständigen Erfassung anhand von Polizeiberichten durchaus international diskutiert wird, ist dieser Vergleich vielleicht in einigen Jahren möglich. Bis dahin lautet die seriöse Vorgehensweise: Zahlen aus der Fachliteratur verwenden – und die sprechen bekanntlich eine sehr deutliche Sprache (getötete Radfahrer pro Mrd. gefahrener Kilometer): Niederlande 10,7, Dänemark 14,6, Deutschland 15,2, Schweiz 18,4, Finnland 20,0, Frankreich 27,0, UK 28,1, Korea 32,5, USA 44,0 (Quelle im Artikel).

Eigentlich ist es doch ganz einfach: Wir brauchen keine privaten Berechnungen, in denen sich Fehler an Fehler reihen, weil die Frage in der Literatur schon beantwortet wird.

Danke auch von mir für den sehr ausführlichen Erläuterungen, dass die selbst zusammen geschusterten Zahlen einiger Aktivisten alles andere als verlässlich sein können. Solcherlei Zahlenschiebereien gibt es leider seit die OECD-Studie 2013 erschienen ist und sie wird es auch in Zukunft höchstwahrscheinlich wieder geben.

Die Debatte um die Verlässlichkeit der OECD-Studie kommt einem so vor, wie das Hadern und Zweifeln deutscher Bildungsinstitutionen an der ersten PISA-Studie vor einigen Jahren, als man noch felsenfest der Überzeugung war, unangefochten die Krone im europäischen Bildungswettstreit zu tragen, bis man von der OECD unsanft auf den harten Boden der Realität zurückgeholt wurde. Zweifel an Methodik, Fragestellung, Vergleichbarkeit und Zahlenmaterial gehörten lange zur Tagesordnung bei der Bewertung der ersten PISA-Ergebnisse.

Genauso verhält es sich heute mit den VC-/Mischverkehrsideologen, die seit der OECD-Erhebung Ihr jahrzehntelang vorgetragenes Sicherheitsargument aufgeben müssen und – schlimmer noch – den praktischen Gegenbeweis der besseren Schutzwirksamkeit baulicher Radinfra akzeptieren müssen, solange bis eben wieder jemand , Zahlen für die Beweisführung zugunsten der Überlegenheit deutscher Mischverkehrs-Politik aus irgendwelchen seltsamen ominösen Ecken (meist ohne nennenswerte Reputation) des WWW zerrt, dann geht das Spiel meist wieder von vorne los…

Dass man jetzt mit höheren Verletztenzahlen argumentiert (Wer erwartet eigentlich ernsthaft etwas anderes als höhere Verletztenraten, wenn Fatalitierates sinken?) ist nichts weniger als der fast schon verzweifelte und traurige Versuch, Zweifel zu schüren an einer Politik, die seit über vierzig Jahren de facto in der Lage ist Menschenleben zu schützen und Menschen für das Rad zu begeistern, nur um eigene jahrzehntelang von der Kanzel gepredigte Glaubensbekenntnisse nicht aufgeben zu müssen.

Es wäre aber sicher trotzdem interessant, wie die Zahlen heute von der OECD nach Ihrer Methodik fortgeschrieben werden. Zu erwarten wäre nämlich tatsächlich, dass sich die Zahlen aus NL etwas verschlechtert haben, aus dem ganz einfachen Grund, dass die bauliche Radinfra dem Ansturm vor allem in den Städten schlicht nicht mehr gewachsen ist und man mit dem Erweitern und Neubauen von Radwegen nicht mehr in dem Maß hinterherkommt, wie es nötig wäre, um die sehr guten Zahlen auf dem hohen Niveau zu halten oder gar zu verbessern. Ein recht langwieriger Schritt in die Richtung, Radwege etwas zu entvölkern wurde ja kürzlich mit der gerichtlichen Möglichkeit eingeläutet, auf kommunaler Ebene Verbote für Bromfietser auszusprechen. Bis sich das auswirkt, dauert es sicher noch ein paar Jahre.

Peter hat aber gar nichts dazu geschrieben, ob nun PBL sicher sind oder nicht, sondern ob es nun in Dt. oder Nl. mehr Tote gibt je mit dem Rad zurück gelegten Kilometer. Wer daraus jetzt ableitet, in Dt. gäbe es weniger Tote, wenn wir die Vorgärten enteignen für PBL, verhält sich mindestens so unredlich, wie er anderen vorwirft, bewusst oder unbewusst mit Zahlen falsch umzugehen. Infrastruktur ist da neben der anderen Erfassung, worauf Peter hinweist, Safty-of-Numbers, Verkehrskultur, Rechtssystem (z. B. Bußgelder) etc. eine mögliche Erklärung. Aber über ein postiven oder negativen Effekt auf die Sicherheit sagt das erst einmal gar nichts aus. Ist ja weder so, dass es in den NL überall PBL gäbe noch so, dass es in Dt. nirgends Radwege gäbe.

Schuldig bleibt ihr mir aber weiterhin eine Erklärung dafür, warum ich in Dt. immer genau dann reihenweise ernsthafte Sicherheitsprobleme habe, wenn ich hinter Gebüsch, Autos etc. versteckt pardon „geschützt“ werde als Radfahrer und wie genau das nun zu meiner Sicherheit beiträgt. Ernsthafte Sicherheitsprobleme meint hier: Wenn ich nicht deutlich ausweiche oder bremsen bzw. anhalten würde, käme es zu einem Unfall. Das stelle ich mir nicht unter attraktivem Radverkehr vor, es sei denn man sucht den Adrenalinkick.

Ich bleibe dabei, dass ich es besser finde, den Autoverkehr aus den Städten raus zu nehmen. Eine Strategie mit der Basel auf 18 % Autoverkehrsanteil kommt. Selbst wenn der Wert bei anderer Methodik höher ausfallen würde, ist das immer noch ein sehr guter Wert. Dafür gibt es einen sehr guten Anteil Fußverkehr (37 %) und ÖV (27%).

http://www.mobilitaet.bs.ch/dms/mobilitaet/download/3_Gesamtverkehr/06_staedtevergleich_mobilitaet.pdf

Und in Basel kann man sehr gut Fahrrad fahren und zwar vor allem deswegen, weil das Verkehrsklima ein anderes ist und der Stellwert des Fahrrades im Selbstbild der Stadt ein anderes ist. Ob es nun stimmt oder nicht, aus der Sicht der Basler Selbstbeschreibung gehört es dazu, dass man auch hohe Politiker im ÖV und auf dem Rad trifft.

EPOMM kennt leider keine methodisch gleich erfassten Daten für Basel und z. B. Kopenhagen oder Amsterdamm oder gar Nimwegen

Basel http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=49&list=1

Kopenhagen: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=227&list=1

Amsterdam: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=60&list=1

Nimwegen: http://www.epomm.eu/tems/result_city.phtml?city=81&list=1

Weitere Städte: http://www.epomm.eu/tems/cities.phtml

Gut, wenn es einem nur um einen möglichst hohen Radverkehrsanteil geht, steht Basel nicht so gut da. Wenn man einen möglichst geringen Auto-Anteil will sieht es anders aus. Aber was macht Basel: Z. B. die City für Autos fast komplett sperren anstatt nur Radwege in der City anzulegen. Also ich fahre gerne in ruhigen Straßen ohne Ampeln und ohne nennenswerten Autoverkehr in der Basler City (wo ich Alltagserfahrung habe und nicht nur Urlaubserfahrung). Muss aber nicht jeder mögen. Man hätte auch nur Radwege bauen können …

PBL bleibt eine Ansatz zum Erhalt der autogerechten Stadt, weil er den Autoverkehr als gegeben Größe annimmt, vor der man nur schützen kann, die man aber nicht beseitigen kann. Vielleicht die sichere Variante als eine autogerechte Stadt ohne Radwege, aber es bleibt eine autogerechte Stadt, die vielleicht nicht ganz so fahrradunfreundlich ist wie andere autogerechte Städte.

Oder, weil die Debatte eh schon polemisch verseucht ist: PBL ist das E-Auto unter den städtebaulichen Konzepten: Es soll Zukunft bringen, dient aber nur dazu ein bestehendes System am Leben zu erhalten, dass gescheitert ist.

Mir fehlt dabei im der Wandel. Es geht eben nicht um den Erhalt der autogrechten Stadt, wenn man neue Angebote schafft für Menschen, die sonst nur Auto fahren würden, weil sie schlicht Angst haben.

und PBL sind eine Lösung für Hauptstraßen um den Straßenraum gegen Autos zu sichern. Die Pauschalisierung von Radwegen ist grundsätzlich falsch.

Wir erleben doch tagtäglich, das wirklich jede nicht verpölllerte Fläche durch Autos sofort belegt wird. Und flächendeckende Kontrollen sind illusorisch, also bleibt nur die passive Regelung für eine Wegnahme von bisherigen KFZ-Flächen.

Es reicht nicht zu wünschen ohne baulich einzugreifen. Auf mehrspurigen Straßen fähren 90% der Leute eben nicht freiwillig, wenn man ihnen keinen geschützten Raum sichtbar zur Verfügung stellt.

Nicht solange wir die heutige KFZ-Dichte haben.

„Wir erleben doch tagtäglich, das wirklich jede nicht verpölllerte Fläche durch Autos sofort belegt wird.“

Danke für diese völlig richtige Beobachtung.

Die Reaktion auf eben diese Beobachtung ist, mindestens gleichwertig zum Bau geschützter Infra, und im materiellen Aufwand wahrscheinlich noch höher zu bewerten, Grundlage der niederländischen Verkehrspolitik. Wer nämlich nur die Radinfra sieht sieht, der hat diese Verkehrspolitik nicht verstanden.

Die sorgsame Kanalisierung des Kfz-Verkehrs in die dünnen Rinnsale des Anliegerverkehrs, in die schon größeren Zubringer des Erschließungsverkehrs und in die großen Kanäle des schnell fließenden Verbindungsverkehrs ist die Grundlage dieses Verkehrskonzepts.

Anliegerstraßen können nicht als Erschließungs- bzw Durchgangstraßen genutzt werden. Erschließungsstraßen nicht als Verbindungsstraßen. Einer Straße wird genau eine dieser Funktionen zugeschrieben und es wird baulich dafür gesorgt, dass sie diese Funktion gut erfüllt, andere Funktionen jedoch nicht möglich sind (Ausnahmen wie immer möglich).

Gefilterte Durchlässigkeit, so heißt dieses Prinzip.

Mit ihm wird verhindert, dass die Flut des Kfz-Verkehrs sich unkontrolliert überallhin ergießt, sich ungehindert einen Weg sucht und sich jeder verfügbaren Fläche bemächtigt.

So wird auch ganz besonders in den Städten Platz geschaffen für die Raumbedürfnisse der anderen Verkehre. So wird auch Radverkehr mit weniger Aufwand möglich. Man muss die Radler nicht mehr überall vor dem relativ schnell fließenden und Menschen mit sich reißenden Erschließungs- und Verbindungsverkehr schützen.

Mir als Holsteiner kommt mir dieses Verkehrskonzept irgendwie bekannt vor.

An der gesamten friesischen Westküste genießen die Niederländer als Entwässerungs- und Deichbauer seit Jahrhunderten einen legendären Ruf.

„Vorbild beim Deichbau waren jahrhundertelang die Niederlande.“ (Wikipedia, Stichwort ‚Nordsee‘, Kap. Küstenschutz, Mitte 3. Abs.)

Schon immer wurden an der Westküste bei komplizierten Fällen, Eindeichungen, drohenden Fluten etc. holländische Experten zu Hilfe geholt.

So gesehen scheint der niederländische Umgang mit dem Kfz-Verkehr als städteverschlingende Flut, mit der man zwar leben muss und kann, die es jedoch gilt, durch kluge Entwässerung und Kanalisation von den menschlichen Behausungen so gut als möglich fern zu halten bzw nur kleineren Rinnsalen den Zugang zu gestatten, so gesehen scheint dieser Umgang kein Zufall zu sein.

Auch, dass viele Länder und Städte Rat suchen beim beispielhaften Umgang der Niederländer mit einer existenzbedrohenden Flut (‚Going Dutch‘) ist nichts Neues.

Das ist vollkommen richtig und auch sonst hat hier niemand auch nur irgendetwas über PBL in den Kommentaren geschrieben bisher oder angedeutet bzw. fordert, dass irgend jemand enteignet wird?! Trotzdem – Ich zitiere mich ausnahmsweise mal selbst:

Wie das in der Praxis aussieht, sollte man sich hier ansehen, wenn man schon der Ansicht ist, über PBL eine Meinung haben zu müssen:

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/cycle-tracks/

Dort findet sich dann auch der nötige Input für diese Unklarheit:

http://nacto.org/publication/urban-bikeway-design-guide/intersection-treatments/

Protected und Buffered Bike Lanes erfordern Protected Intersections, um Ihre volle Schutzwirkung zu entfalten, z.B. nach Nick Falbo oder der niederländischen Praxis. Das bedeutet:

– Verbesserte Ampelschaltung

– Führung des Radverkehrs in den leicht einsehbaren Bereich (dort wo Autofahrer keinen 180 Grad U-Turn mit dem Schädel für einen Schulterblick vollziehen müssen)

– Schutzinseln gegen zu schnelles Abbiegen

– Farbliche Markierungen (Haifischzähne, Farbige Wegemarkierung)

– Ampeleinrichtungen, die Rotlichtmissachtung eindämmen (Timer, Unmittelbar Reaktion auf Grünlichtwunsch, etc.)

Für diese Behauptung gibt es weder empirische noch praktische Hinweise. Auf Straßen in NYC konnte man zwar tatsächlich feststellen, dass nach Anlage von PBL/BBL der PKW-Verkehr etwas flüssiger und damit schneller wurde, aber sie sorgen auch für eine Zunahme des Radverkehrs mit den bekannten positiven Effekten auf Sichtbarkeit und Sicherheit. Langzeiteffekte sind noch überhaupt nicht erforscht. Kurzfristig ist aber eine teils enorme Zunahme zu verzeichnen, die sich nicht nur aus der Verschiebung zulasten des Fußverkehrs ergibt, sondern auch einen großen Teil Autofahrende aus Ihren Blechkisten zum Radfahren animiert.

Stand der aktuellen Diskussion und Grundlage für den aktuellen Beschluss des ADFC ist doch nun gerade endlich gottseidank, dass vor allem eine gut ausgebaute Infrastruktur für einen Anstieg bei den Radfahrenden zu sorgen in der Lage ist. Mischverkehr als primäre Radverkehrs-Strategie ist als gescheitert anzusehen, denn sie hat es bis heute in keiner deutschen Großstadt erreicht den RVA auf über zwanzig % zu pushen, somit liegt es wohl sehr viel eher nahe anzunehmen, dass die Farbexzesse der vergangenen zwanzig Jahre dem Autoverkehr mehr genützt haben, als es PBL hier jetzt schon angedichtet wird, bevor auch nur eine einzige vernünftige Umsetzung in Deutschland je getestet wurde..

Zuguter Letzt darf ein sehr wichtiger Aspekt bei der Frage ob baulich getrennt werden kann und soll nicht außer Acht gelassen werden:

Radfahren erlebt gerade eine Renaissance, Protected und Buffered Bikelanes sorgen dafür, dass dieser Effekt verstärkt wird. In Kopenhagen sind seitdem baulich geschützte Radstreifen angelegt werden (man könnte auch PBL/BBL dazu sagen) die Absatzzahlen von Cargobikes in die Höhe geschnellt. Das Gefühl subjektiver Sicherheit animiert eben endlich auch Mütter dazu, das vermeintliche Sicherheitsrisiko einzugehen zum Kindertransport auf das Fahrrad zu vertrauen. Die Zahlen beweisen, dass daraus dann auch ein objektiver Sicherheitsgewinn resultiert (Bild 3.13):

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/transport/cycling-health-and-safety_9789282105955-en#page117

//bitte auf werbliche Links verzichten /np

Autogerechte Stadt ist ein städtebauliches Konzept und kein Ausdruck für Flüssigkeit des Autoverkehrs etc.

Radwege haben die Städte in Dt. viele neu gebaut. Auf über 20 % aus dem Nix ist damit der Radverkehrsanteil aber auch nirgends explodiert. Sie geben sich sogar Mühe, diese Forderungen nach mehr Radwegen gerecht zu werden, wo kein Platz ist und bauen Schutzstreifen, mit denen man angeblich Radfahrer*innen schützt. Aber das ist ein anderes Thema.

Quatsch, Radwege als Führungsform gibt es in D überhaupt nicht! Man unterscheidet

zwischen Radfahrstreifen, Schutzstreifen und baulichen Radwegen. Erst mal diese

Unterscheidung richtig treffen lernen, bevor man vehement gegen PBL anschreibt.

Auweh, Münster hat also nicht mit vorwiegend baulichen Radwegen einen RVA von fast

40% erreicht in den vergangenen dreißig Jahren? Potsdam ist die nächste Metropolie,

die gerade erfolgreich diesen Weg geht. Aber wo ist denn nun die deutsche Stadt, die

mit vorwiegend (dick unterstrichen) Mischverkehrskonzepten (RFS/AS) über 20%

gekommen ist? (Präventiver Hinweis: Emden oder Greifswald hab kein derartiges

Konzept verfolgt und sind auch keine Großstädte.)

//Bitte auf werbliche Links ohne Bezug verzichten /np //

Ja, ich meine Radwege und nicht Schutzstreifen und nicht Radfahrstreifen.

Münster hat schon traditionell einen hohen Radverkehrsanteil. Ob der wegen oder trotz der grußeligen Radwege so ist, ist dabei dann unerheblich.

Aktuell liegt der Radverkehrsanteil in Postsdam wohl bei 20 % https://www.potsdam.de/content/radverkehrsstrategie-und-radverkehrskonzept. Zur historischen Entwicklung finde ich nichts. Wenn du mir eine Quelle gibst, die belegt, dass Potsdam vor 20 Jahren < 5 % Radverkehrsanteil hatte, dann ändere ich meine Aussage zu: "Auf über 20 % aus dem Nix ist damit der Radverkehrsanteil aber außer in Potsdam auch nirgends explodiert." und guck es mir gerne an, was die da so besonderes machen. Meine Aussage bezog sich nicht nur auf Großstädte, aber von mir aus kannst du alles als nicht relevant weg definieren. Mich stresst es nicht, sollte es doch eine Stadt geben, die aus dem Nichts heraus mit Infrastrukturmaßnahmen oder Förderung von deinen Feindbildern es geschafft hat auf 20, 30, 40 % Radverkehrsanteil zu kommen. Die paar Städte mit viel Radverkehrsanteil haben das vor allem, weil der schon immer hoch war.

Jo, also auch wenn hier inzwischen eh nichts mehr wirklich nachvollziehbar ist, möchte ich zu Potsdam doch noch kurz ein paar Gedanken loswerden.

Das mit den 20% kann natürlich schon seriös hinkommen. Aber was haben die denn gemacht? Ich drücke es mal so aus: Die waren einfach nur da. Und dann ist es passiert. Zuerst die Wende und dann der Hauptstadt-Umzug von Bonn nach Berlin.

Potsdam hat in den letzten 15 Jahren seine Einwohnerzahl satt um etwa 30.000 gesteigert, von knapp 130.000 auf nun etwas über 161.000. Allein schon dieser Umstand macht es extrem schwer hier Vergleiche mit anderen Städten vergleichbarer Größenordnung anzustellen, die nicht auch zufällig die edle Westend-Randlage der zentralen Metropole eines Staatswesens vorweisen können und sich infolge dieser Umstände so massiv haben verändern können und müssen.

Wenn man genauer Verstehen möchte, reicht es nicht sich den konkreten Ist-Zustand der Verkehrsinfrastruktur anzuschauen. Hier muss man sich auch zwingend das soziologische Gesamtgefüge und dessen Entwicklung analysieren.

Durch den Hauptstadtumzug entstand ein massiver Bedarf an hochwertiger Wohnlage und ebenso stieg der Bedarf an Erholungsqualität und verschiedenen anderen Faktoren die damit auch in direkten Zusammenhängen stehen. Dies erzeugt eine sehr eigene Form von Entwicklungsdruck, aber auch -möglichkeiten, welche sich nicht so mal eben kopieren lassen. Und deswesgen sollte man hier Vorsicht walten lassen, wenn man ohne ausreichende Würdigung der Begleitumstände einen Erfolg lobpreist.

Ich bin kein Anhänger von nackten Zahlenvergleichen. Viel lieber mag ich es wenn man Zusammenhänge auf möglichst vielen Ebenen erkennt und würdigt und schaut was kurz- mittel- und langfristig an einem Ort möglich ist und was eben nicht. Kurz: Individuelle Konzepte sollten im Vordergrund stehen und weniger ein Denken á la „die haben das so gemacht, dann machen wir das auch so“.

PS: Diskussionen wie solche sind in Forenstrukturen besser aufgehoben, da man sich dort strukturierter austauschen kann.

Und noch ein Nachteil: Ich kann nicht ergänzen, daß Potsdam auch in den Genuss von „Aufbau Ost“ Geldern gekommen ist, was, angetriggert durch die Nachfrage nach hochwertigem Wohnumfeld und Naherholungswert, auch dazu beigetragen haben dürfte, daß dort vieles möglich wurde, wo man andersorts noch nicht einmal von zu träumen wagt.

Spannend aber fänge ich dem Zusammenhang den Vergleich der Entwicklung von Potsdam mit anderen Orten rund um die Metropole Berlin. Gut, mit Großstädten wird es da eng, aber egal. Wie haben sich eigentlich die anderen Städtchen mit hohem Attraktivitätspotential im Dunstkreis von Berlin bzgl. des Radverkehrsanteils entwickelt?

Potsdam? Eine Großstadt mit einem sehr ungleichmäßigen Entwicklung, die, wenn man über 15 Jahre hinaus Vergleiche anstellen möchte, eher ungeeignet ist, da sie sich seit der Jahrtausendwende fortwährend in der Größe (Eingemeindungen) und Bevölkerungszahl doch erheblich verändert hat und es aktuell immer noch tut. Eine zudem sehr junge Stadt was die Bevölkerung angeht, stark vom Wasser geprägt, entsprechend zersiedelt und westlich direkt vor Berlin, was es ebenfalls sehr schwer macht diese Stadt mit irgendeiner anderen vergleichen zu wollen. = Schlechte Wahl um hiermit irgendetwas belegen zu wollen.

Wenn man vergleichen möchte, sollte auch eine Vergleichbarkeit über das plakative Element hinaus möglich sein.

„Hat jemand Zahlen, um der Sache weiter auf den Grund zu gehen? Das würde mich wirklich interessieren.“ Norbert Paul in ‚Zur Versachlichung der Debatte um die »Protected Bikelanes«‘

Zur ‚Versachlichung‘ soll im Beitrag die hier widerlegte Fake-Rechnung beitragen.

Als Antwort von Norbert Paul, siehe erster Kommentar oben:

„Year, endlich erhört mich jemand, wenn ich sage: Ich will stringente Berechnungen und korrekter Einordnungen der Daten anstatt dieses ewige „Es darf nur so sein, wie es sein darf“-Geplärre, dass keine kritischen Rückfragen zulässt.“

Eine recht dreiste Antwort auf all diejenigen, die auf das übelst zusammengeschusterte, im Widerspruch zu allen wissenschaftlichen Veröffentlichungen stehende, für ‚denialism‘ und Fake-News beispielhafte Machwerk nicht hereingefallen sind.

Da nimmt einer den Notausgang, natürlich ohne es zu versäumen, die Kritiker, allesamt ganz offensichtlich klüger, bzw auf alle Fälle mehr vom Radverkehr verstehend als der ‚Verkehrsjournalist‘, noch im Abgang zu beschimpfen.

VC at it’s best.

Ich lasse den Kommentar drin, aber mit dem sehr deutlichen Hinweis, dass dieser Ton hier nicht erwünscht ist. Du kannst gern die Frage diskutieren, ob bei der Verwendung der fragwürdigen Quelle die nötige journalistische Sorgfalt angewendet wurde, aber persönliche Angriffe oder die Frage, wer „klüger“ ist oder „mehr vom Radverkehr versteht“, hat hier nichts verloren. /pm

Noch einmal nur für dich:

Ich bin kein VC-Vertreter.

Und was du nicht begreift: Deswegen noch lange kein PBL-Missionar.

„Ich lasse den Kommentar drin, aber mit dem sehr deutlichen Hinweis, dass dieser Ton hier nicht erwünscht ist. Du kannst gern die Frage diskutieren, ob bei der Verwendung der fragwürdigen Quelle die nötige journalistische Sorgfalt angewendet wurde, aber persönliche Angriffe oder die Frage, wer „klüger“ ist oder „mehr vom Radverkehr versteht“, hat hier nichts verloren. /pm“

Was ich richtig finde: Der Ton macht die Musik und eine ähnliche Auseinandersetzung hätte ich vielleicht auf meiner Webseite nicht zugelassen. Insoweit bin ich voll d’accord.

Was zur Geschichte dazu gehört: Diese Fake-Berechnung wird inzwischen, und das war und ist ja wohl ihr Sinn, auf vielen Seiten gestreut. Ich habe, neben Anderen, schon auf sharadspace Norbert Paul die Haltlosigkeit dieser ‚Berechnung‘ zu erklären versucht, nicht so lang und gründlich wie oben und natürlich ohne Erfolg.